2025年11月15日,由中国政法大学国际法学院国际公法研究所、中国政法大学法学院军事法研究所和中国政法大学科研处联合主办的亚洲国际法学会国际人道法兴趣小组第二届论坛暨“国际人道法与国际刑法的互动”学术研讨会,在中国政法大学海淀校区综合楼0813会议室成功举行。本次研讨会汇聚了来自国内外高校、研究机构及企业实务界的逾20位专家学者,围绕国际人道法与国际刑法的前沿议题展开深入交流。

本次研讨会由中国政法大学国际法学院朱利江教授主持开场。在开幕致辞中,朱教授首先对拨冗莅临的各位同仁致以热烈欢迎与衷心感谢。随后,朱教授特别提及,本次研讨会的协作集刊《中国红十字评论》开辟有专门的国际人道法栏目,期待大家踊跃投稿。同时,国际红十字会的英文期刊《红十字国际评论》也非常期待源自亚洲的学术实践与理论创新。基于此,朱教授热情鼓励在场及线上的青年学者踊跃投稿,积极分享兼具亚洲特色和学术深度的研究见解,为丰富和发展国际法研究的全球图景贡献东方智慧。

本次研讨会由四个分会组成。

分会一的主旨演讲环节由朱利江教授主持,主要聚焦“技术发展对国际人道法的影响”。分会深入探讨了自主武器系统、外空武器、自动化网络防御、生成式人工智能以及数据属性等前沿科技为国际人道法带来的全新挑战与规制路径。

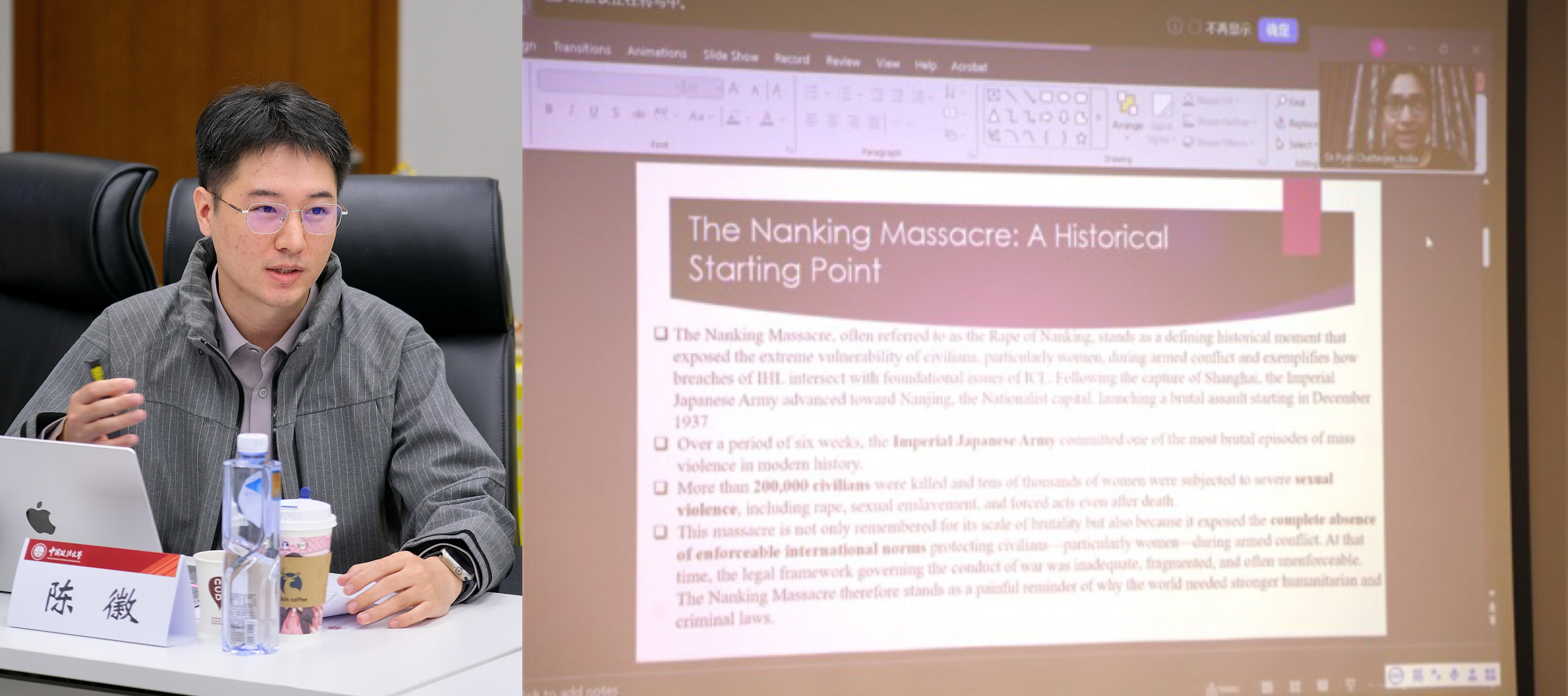

中国红十字基金会郭阳副秘书长就“自主武器与战争法”率先发言,重点探讨了自主武器的定义、其对武装冲突法的深远影响以及在实战中可能产生的责任归属问题等核心议题;外交学院严文君副教授则将讨论视角延伸至新物理疆域,围绕“外空武器的人道适用”展开深度分析;武汉大学陈徽助理研究员剖析了“人工智能赋能下自动化网络防御的国际法挑战”,旨在为相关国家责任探寻排除不法性的法律依据,以应对和平时期网络空间的复杂新局面。印度ICFAI大学赖布尔校区法学院Pyali Chatterjee副教授探讨了国际人道法与刑法在战时性暴力问题上的交叉适用,并审视了现有法律框架在执行问题上的现实困境;北京睿法智行科技有限公司创始人李珏从实务视角切入,警示了“生成式AI在国际刑事证据中的应用风险与规制”难题;中国政法大学国际法学院博士研究生左淇则针对武装冲突期间数据的法律性质进行了理论辨析。

外交学院国际法系王佳副教授作为讨论人,对上述发言进行了精炼总结与点评,引导与会者就技术伦理边界、法律滞后性及国家实践协同等核心问题展开深入交流

分会二由中国政法大学国际法学院唐雅讲师主持,围绕“国际刑法的新发展与规范互动”深入探讨了国际刑法在理论、程序与实务层面的最新动态。

国际关系学院法学院谢菁菁副教授以英国相关司法案例为切入点,分析了常规武器出口评估标准在司法审查与行政裁量方面的争议;华东政法大学国际法学院谭渝丹助理研究员结合“杜特尔特”案,系统阐释了国际刑事法院的临时释放制度;外交学院国际法系王佳副教授从理论层面阐述了普遍管辖权的概念、分类以及主要国家的相关实践;外交学院国际法系焦阳副教授聚焦于涉外法治建设背景下国际刑法教研的创新路径,通过比较不同教材的差异,厘清了学科内部的理论分野;山东大学法学院田立副教授以《危害人类罪公约》的制定为出发点,从学理角度探讨普遍管辖权与国际刑事法院补充性管辖权的协调问题;香港大学杨苏虹全球学术研究员介绍了混合法庭作为全球性现象的分布概况,并重点探讨其正当性问题。

首都经济贸易大学法学院朱路副教授作为讨论人,对报告进行了凝练点评,并引导与会者就管辖权重叠、制度创新与本土实践等关键问题进行充分讨论。

分会三由中国政法大学法学院冷新宇副教授主持,以“国际刑法与人道法的规范互动及其司法回应”为主题,讨论聚焦于具体情势下法律规则的适用与互动。

中国政法大学国际法学院唐雅讲师分析了“以色列的国际人道法遵守状况”,指出以色列作为占领国,通过限制联合国相关机构在人道领域正常履职以阻碍人道行动的行为,已涉嫌违反其应承担的国际法义务;土耳其巴赫谢希尔大学Najiba Mustafayeva副教授探讨了如何衔接国际人道法、环境法与刑法以实现“被占领土的环境保护”;首都经济贸易大学法学院朱路副教授从历史演进脉络切入,系统辨析了“暗杀、定点清除与国际人道法的边界”,厘清不同武力使用方式在法律框架下的定性差异;北京工商大学法学院颜苏副教授围绕“中国海外安保公司的法律与战略挑战”展开剖析,重点指出其法律定性模糊性,并强调需在多重约束下探索合规与发展相平衡的实践路径;日内瓦大学博士研究生Ahmed Abdel-Hakam则反思了1907年《海牙公约》框架下“被占领土自然资源的法律地位”及规则现代化需求。

国际关系学院法学院谢菁菁副教授作为讨论人,对各项报告作出了精辟回应,也进一步引发了关于“法律规则在复杂现实挑战中如何保持有效性”的深度思考。

分会四由山东大学田立副教授主持,讨论“国际人道法与国际刑法的未来走向”,不仅是对当下法律实践的总结,更力图在技术变革、武装冲突形态演化和国际司法机制改革的背景下,深入探讨国际人道法与国际刑法的交叉与变迁。

中国政法大学法学院冷新宇副教授首先探讨了“国际人道法的扩张解释和国际刑法的互动”,指出国际人道法的扩张解释趋势与国际刑法的罪刑法定原则之间存在张力,二者的适用边界与平衡路径需结合实践审慎协调;印度国防大学Varun V. M.助理教授随后聚焦“自主武器系统违反国际人道法”议题,深入分析以该类行为追究个人责任时,“间接正犯罪论”的适用可能;北京大学法学院林兆然博士后聚焦海战,既梳理了其历史发展与概念演变,也分析了《纽波特手册》对现代海上冲突规则体系构建的指导意义和实践影响;英国布里斯托大学硕士研究生Nguyen Thi Ngoc Mai则围绕国际刑事司法的实施维度,重新评估了联合国安理会在通过国际刑事司法机制执行国际人道法过程中的实际效能。

中国政法大学国际法学院唐雅讲师作为讨论人,对各位报告人的前瞻性研究进行了总结与评议,现场交流气氛热烈,为全天的研讨画上了圆满的句号。

在各分会热烈的讨论结束后,冷新宇副教授致闭幕辞,对与会嘉宾的精彩分享和深入讨论表示感谢,并期待学界未来在国际人道法与国际刑法领域产出更多建设性成果。本次研讨会主题前沿、视角多元、讨论深入,有效促进了国内外学者在国际人道法与国际刑法交叉领域的对话与合作,对推动相关学科的融合发展具有重要意义。

文案 | 李璐 李杭轩 邵钰捷 陈颖

摄影 | 索然

排版 |

审核 | 朱利江